LIFESTYLE

きょうは本屋に寄って帰ろう/Vol.3(選者:山口博之さん)

2023.08.31

本を愛するあの人が、ルミネのシーズンテーマを切り口におすすめの本を紹介するこの企画。今回は、ブックディレクター・編集者の山口博之さんにセレクトしていただきました。

テーマは「Gentle Living 紡いでいく、愛おしい時間」です。ずっとそばにあるもの、新しく出会うもの……一つひとつの出会いを大切に、つながりを深めていく。愛おしいものが増えていくと、もっと心豊かに過ごせそうです。

山口さんがおすすめする2冊は、そんな“愛おしい時間”をはぐくむことの大切さを教えてくれます。

テーマは「Gentle Living 紡いでいく、愛おしい時間」です。ずっとそばにあるもの、新しく出会うもの……一つひとつの出会いを大切に、つながりを深めていく。愛おしいものが増えていくと、もっと心豊かに過ごせそうです。

山口さんがおすすめする2冊は、そんな“愛おしい時間”をはぐくむことの大切さを教えてくれます。

『いずみさん、とっておいてはどうですか』著:高野文子、昭和のくらし博物館(平凡社)

「様々なものがデジタルに置き換わっていく時代にあって、子どもの遊びは残されたアナログの聖域のようでもあります。子どもは紙があれば落書きしたり、折ってみたり、ダンボールがあれば切って、貼って新しい形に変形させてみたりとアナログな思いつきが日々無数に生産され、ひとつひとつに痕跡と思い出が宿ります。なんでもない落書きが、誰といつ描いたものかによって圧倒的な宝物にもなり得る。保管場所の限界を知る大人は、子どもが描いた時点で将来の宝物になることを予感しながら、すべてを取っておくわけにはいかないジレンマと戦います。

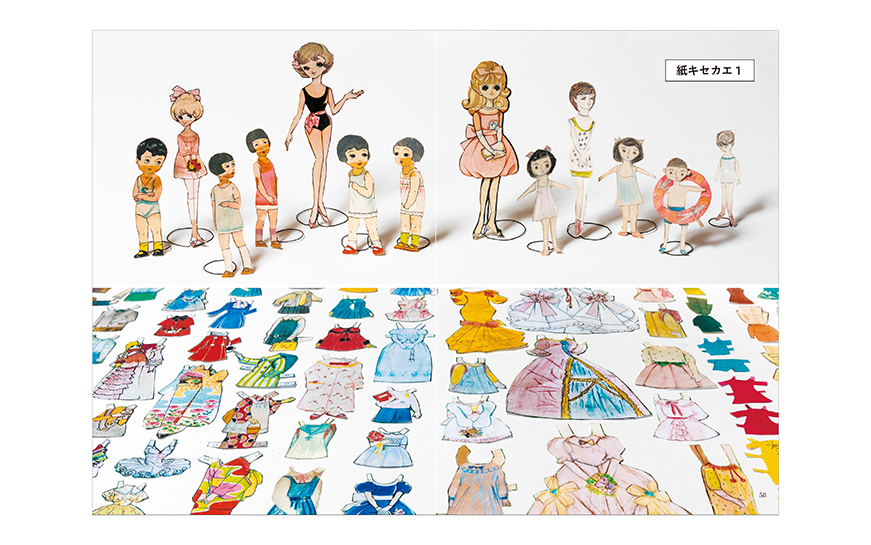

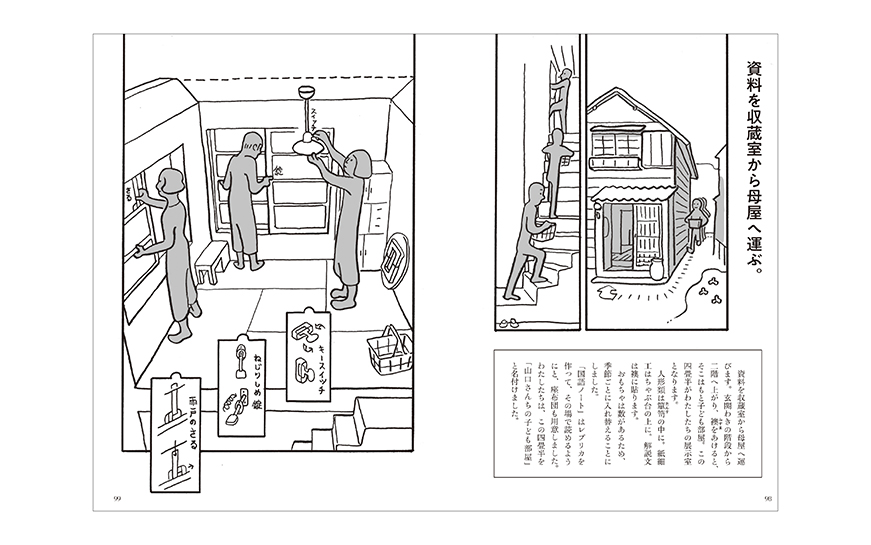

大田区にある『昭和のくらし博物館』は、1951年に建った戦後昭和の木造建築を家財道具ごと残して公開している、名前のとおりの“昭和のくらしの博物館”。ある日そこに送り届けられたのはきれいに収納、保管されてきた、昭和30年代に少女時代を過ごした姉妹が遊んだおもちゃやままごと品、人形、そして日記でした。人形の着替えは編み物も縫い物も買ったものではなく作ったもの。紙の着せ替え遊びも自分で絵を描き、服の形に切ってあります。周到に計算、用意されて遊ぶ(遊ばされているような)アプリのゲームではなく、自分たちで遊び方自体をつくっていくアナログな遊びの自由さには使っていた人たちだけの思い出が宿っていると同時に、遊んでいたわけではない私たちもなぜか当時の楽しそうに遊ぶ姿をそこに読み取ってしまいます。

2017年、マンガ家の高野文子さんが送られてきた思い出の品を博物館にレイアウトし、実際に展示が行われました。その展示へと至るまでを日記と玩具で見せるこの本は、まるで誰かのタイムカプセルを掘り出して眺めているようです。ネットの海ではなく、家の押し入れに保管することのおもしろさって、まだまだありますよね」

大田区にある『昭和のくらし博物館』は、1951年に建った戦後昭和の木造建築を家財道具ごと残して公開している、名前のとおりの“昭和のくらしの博物館”。ある日そこに送り届けられたのはきれいに収納、保管されてきた、昭和30年代に少女時代を過ごした姉妹が遊んだおもちゃやままごと品、人形、そして日記でした。人形の着替えは編み物も縫い物も買ったものではなく作ったもの。紙の着せ替え遊びも自分で絵を描き、服の形に切ってあります。周到に計算、用意されて遊ぶ(遊ばされているような)アプリのゲームではなく、自分たちで遊び方自体をつくっていくアナログな遊びの自由さには使っていた人たちだけの思い出が宿っていると同時に、遊んでいたわけではない私たちもなぜか当時の楽しそうに遊ぶ姿をそこに読み取ってしまいます。

2017年、マンガ家の高野文子さんが送られてきた思い出の品を博物館にレイアウトし、実際に展示が行われました。その展示へと至るまでを日記と玩具で見せるこの本は、まるで誰かのタイムカプセルを掘り出して眺めているようです。ネットの海ではなく、家の押し入れに保管することのおもしろさって、まだまだありますよね」

『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』著:三國万里子(新潮社)

「ニットデザイナーの三國万里子さんが書き下ろした初のエッセイ集である本書は、三國さんが“記憶を元にして書いた『お話』”です。『お話』といってもフィクションという意味ではありません。

経験と記憶が人間をつくり、そのインプットがその人それぞれをアウトプットを生み出し、そのアウトプットがさらなる経験と記憶をつくりだしていく。その時々に感じたことや意味は、年を経て経験や状況が変わることでまったく違う見方で見直されることもあれば、何度思い出しても当時の苦悩や喜びをそのままに感じてしまうことも、現在の記憶をもとに改編されることもあります」

ーーーー

わたしにとって「書く」ことは「編む」ことと似ているということです。

書きたいこと(あるいは書かれることを待っている何か)を探し、拾いながら、物語の糸のようなものをたぐりたぐり進んでいくと、いつの間にか歩いた分の地図が作られ、しかるべきゴールにたどり着く。

それはわたしのセーターの作り方にとても近いように思います。

「はじめに」

ーーーー

「出来事やひとつのものをきっかけに呼び起こされる記憶。たとえば3歳頃に買ってもらった猫のぬいぐるみ。ぬいぐるみを10歳で卒業したこと。大人になって改めて出会った人形と再開した人形遊びのこと。そこに編み物をする自分が繋がっていきます。かつての出来事ひとつひとつを丁寧にたどり、その時見たこと、見えたこと、感じたこと、戸惑ったこと、変わったことが綴られます。そのどれもが三國さんをつくってきたもの。繊細だけど芯のある、もしくは繊細な人の芯ができていく経験と記憶は、読者にそれぞれの記憶と経験を刺激し、呼び起こしてくれるのです」

ーーーー

「おばさんになったら、もっと鈍感になって、生きることが簡単になるかな。でもそうしたら、生きてるって言えるかな。そうして鈍感になってまで生きる意味なんて、あるかな」

わたしは子供部屋で日記に書いた。

その答えを言おうとして、わたしが今、ここにいる。

鈍感になったか、ということについては、まあそうだね、と言っておく。

生きやすくなったか、という問いへの答えも同じ。

そしてありがたいことに、それでも生きる意味があるか、という問いに対してわたしは「うん」と言うことができる。その理由は、ひとことでは言えない。

生きてみないとわからないことばかりだったし、知らないことを行知ることによって強くなった。それを鈍感と呼ぶなら呼んでもいい。

「苺」

ーーーー

山口博之

ブックディレクター、編集者。good and son代表。1981年仙台市生まれ。立教大学文学部英米文学科卒業後、2004年から旅の本屋「BOOK246」に勤務。選書集団BACHを経て、17年にgood and sonを設立。ショップやカフェ、ギャラリーなどさまざまな場のブックディレクションをはじめ、広告やブランドのクリエイティブディレクションなどを手がけ、そのほかにもさまざまな編集、執筆、企画などを行っている。

https://www.goodandson.com/

※該当書籍の取り扱いは各店舗へお問い合わせください

===================

■あわせて読みたい

>> きょうは本屋に寄って帰ろう/Vol.2(選者:小谷実由さん)

■こちらもおすすめ

>> いつもの駅に旬の味がずらり。生産者を身近に感じるマルシェ

経験と記憶が人間をつくり、そのインプットがその人それぞれをアウトプットを生み出し、そのアウトプットがさらなる経験と記憶をつくりだしていく。その時々に感じたことや意味は、年を経て経験や状況が変わることでまったく違う見方で見直されることもあれば、何度思い出しても当時の苦悩や喜びをそのままに感じてしまうことも、現在の記憶をもとに改編されることもあります」

ーーーー

わたしにとって「書く」ことは「編む」ことと似ているということです。

書きたいこと(あるいは書かれることを待っている何か)を探し、拾いながら、物語の糸のようなものをたぐりたぐり進んでいくと、いつの間にか歩いた分の地図が作られ、しかるべきゴールにたどり着く。

それはわたしのセーターの作り方にとても近いように思います。

「はじめに」

ーーーー

「出来事やひとつのものをきっかけに呼び起こされる記憶。たとえば3歳頃に買ってもらった猫のぬいぐるみ。ぬいぐるみを10歳で卒業したこと。大人になって改めて出会った人形と再開した人形遊びのこと。そこに編み物をする自分が繋がっていきます。かつての出来事ひとつひとつを丁寧にたどり、その時見たこと、見えたこと、感じたこと、戸惑ったこと、変わったことが綴られます。そのどれもが三國さんをつくってきたもの。繊細だけど芯のある、もしくは繊細な人の芯ができていく経験と記憶は、読者にそれぞれの記憶と経験を刺激し、呼び起こしてくれるのです」

ーーーー

「おばさんになったら、もっと鈍感になって、生きることが簡単になるかな。でもそうしたら、生きてるって言えるかな。そうして鈍感になってまで生きる意味なんて、あるかな」

わたしは子供部屋で日記に書いた。

その答えを言おうとして、わたしが今、ここにいる。

鈍感になったか、ということについては、まあそうだね、と言っておく。

生きやすくなったか、という問いへの答えも同じ。

そしてありがたいことに、それでも生きる意味があるか、という問いに対してわたしは「うん」と言うことができる。その理由は、ひとことでは言えない。

生きてみないとわからないことばかりだったし、知らないことを行知ることによって強くなった。それを鈍感と呼ぶなら呼んでもいい。

「苺」

ーーーー

山口博之

ブックディレクター、編集者。good and son代表。1981年仙台市生まれ。立教大学文学部英米文学科卒業後、2004年から旅の本屋「BOOK246」に勤務。選書集団BACHを経て、17年にgood and sonを設立。ショップやカフェ、ギャラリーなどさまざまな場のブックディレクションをはじめ、広告やブランドのクリエイティブディレクションなどを手がけ、そのほかにもさまざまな編集、執筆、企画などを行っている。

https://www.goodandson.com/

※該当書籍の取り扱いは各店舗へお問い合わせください

===================

■あわせて読みたい

>> きょうは本屋に寄って帰ろう/Vol.2(選者:小谷実由さん)

■こちらもおすすめ

>> いつもの駅に旬の味がずらり。生産者を身近に感じるマルシェ